“Partecipare agli incontri di discussione del mercoledì pomeriggio che Pier Aldo Rovatti organizzava nel suo studio presso il Dipartimento di filosofia, al primo piano di via dell’Università 7 a Trieste, è stato per molti un vero e proprio rito di passaggio. Se non soccombevi al fuoco di obiezioni e osservazioni del resto del gruppo, avevi buone chance per essere invitato la volta dopo e iniziare a frequentare stabilmente il gruppo di ricerca che gravitava intorno alla cattedra di Storia della filosofia contemporanea.” È con queste parole che uno degli allievi di Rovatti ricorda le prime attività del Laboratorio.

Si costituisce infatti all’Università negli anni Ottanta e Novanta il gruppo di collaboratori che lavorerà al fianco di Rovatti, organizzando seminari, lezioni, eventi e dando origine molti anni dopo all’associazione che cura e gestisce la Scuola di filosofia di Trieste.

*

Pier Aldo Rovatti arriva a Trieste a metà degli anni Settanta da Milano, dove era stato allievo di Enzo Paci e da cui aveva appena ereditato la direzione della rivista “aut aut”. Era stato Gillo Dorfles a chiamarlo al Dipartimento di filosofia dell’Università di Trieste, dove lui insegnava Estetica.

“Dopo i primi anni di insegnamento – racconta Rovatti – intorno al mio insegnamento si forma un piccolo gruppo di allievi, persone che si erano laureate o che stavano per laurearsi con me, dottorandi, a cui si aggiunge anche Maurizio Ferraris, che nel frattempo era diventato titolare della cattedra di Estetica.

“Decido così di costituire i mercoledì filosofici, ispirandomi a iniziative avviate altrove, come quella del gruppo di Lacan, per discutere di temi specifici. Organizziamo un calendario che copre più o meno un anno accademico e ogni incontro si apre con la relazione introduttiva di una persona che ha il compito di presentare la questione in discussione. Ci ritroviamo ogni quindici giorni intorno al grande tavolo del mio studio alle 5 del pomeriggio, nelle settimane in cui ho lezione. Non siamo mai tanti, una decina al massimo.”

Sul finire degli anni Ottanta, di questo primo nucleo fanno parte Edoardo Greblo, Renato Cristin, Fabio Polidori, Beatrice Bonato, Graziella Berto, Claudia Furlanetto, a cui all’inizio degli anni Novanta si aggiungono Giovanni Leghissa, Raoul Kirchmayr, Mario Colucci, Ilaria Papandrea, Cristina Di Fusco, Pierangelo Di Vittorio.

“Accedevi agli incontri su invito – racconta Raoul Kirchmayr –, ricordo ancora la mia prima volta, in cui dovevo parlare della pulsione scopica in Lacan. Ogni anno veniva scelto un libro e ogni incontro si apriva con l’intervento di uno di noi che presentava agli altri un capitolo, a cui seguiva un’ampia discussione. Nel 1992 il libro deciso era il Seminario XI di Lacan e io, all’epoca un laureando, mi ero preparato tantissimo per quell’esordio.

“È stata un’esperienza fondativa per tutti noi, ancorché abbastanza traumatica, in cui ti sentivi un insipiente in mezzo a un gruppo di persone preparatissime e pronte a sollevare obiezioni se solo facevi un passo falso o non eri in grado di argomentare le tue affermazioni. Ma è stata una magnifica palestra per imparare a pensare, a portare avanti un ragionamento logico, ad articolare le proprie opinioni e a formulare un discorso compiuto.”

“I temi – sottolinea Rovatti – non erano direttamente legati al mio corso monografico, avevano un’ampiezza filosofica più generale. E soprattutto, anche se avvenivano all’interno dell’università, gli incontri del mercoledì sforavano già il circuito accademico. Volevamo parlare di cose che evadessero dai confini stretti delle lezioni universitarie, prendendo spunto dai lavori dei miei autori di riferimento: Husserl, Lacan, Freud…”

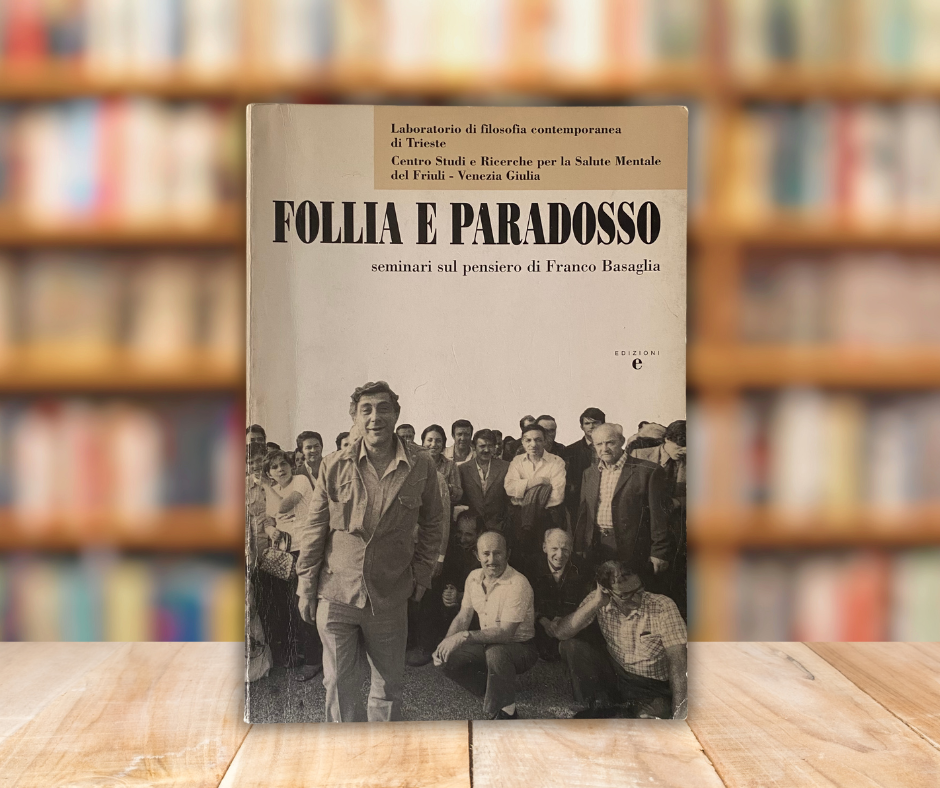

Più avanti i temi discussi nel gruppo del mercoledì pomeriggio venivano rielaborati e diventavano numeri monografici di “aut aut”. Sono nati così alcuni fascicoli intramontabili, come Gilles Deleuze. L’invenzione della filosofia (276/1996), Pensare la follia (285-286/1998), L’idea di Europa e le sue retoriche (299-300/2000), Spiegare la filosofia attraverso la scrittura (301-302/2001), Gli equivoci del multiculturalismo (312/2002), Godimento e desiderio (315/2003).